霜花(そうか)の日

「明日、雪が降るかもね」

志帆(しほ)は、マグカップから立ちのぼる湯気を見つめながら言った。

向かいの椅子に座る千遥(ちはる)は、白い息をそっと吐いてうなずいた。

古びた喫茶店の窓には小さな霜の花が静かに咲いていた。

忘れかけた記憶の欠片のように。

ふたりが最後に話したのは、三年前の冬だった。

高校時代からの親友。志帆は地元に残り、花屋を継いだ。千遥は都会でデザイナーになった。

時間は流れ、会話は次第に減った。理由なんて、よくあることだった。

「……あのとき、ごめんね」

志帆の言葉に、千遥は指先を止めた。コーヒーのスプーンがカップの縁でカチンと音を立てた。

「ううん、私こそ。ちゃんと話せばよかったのに」

そうしてふたりは、今まで口に出せなかったものを、少しずつ、ほどいていく。

言葉は窓辺の霜の花が解けていくように、静かに少しずつふたりの離れてしまった心を溶かしていく。

喫茶店を出る頃には、外は夕暮れの気配をまとい始めていた。空気は澄みきり、街の音が遠く聞こえる。

「もう少し、歩かない?」

志帆がそう言い、千遥がうなずく。ふたりの足音が、凍った舗道にコツン、コツンと響く。

手袋越しの指先が触れ合い、少し笑う。

公園に着くころには、空から雪が静かに舞い始めていた。最初のひとひらが、千遥のコートの肩にそっと降りた。

「……雪、ほんとに降ってきたね」

志帆は空を見上げる。薄墨をにじませたような雲の隙間から、光が漏れている。その光のなか、降る雪はまるで紙の上に描かれた幻想の花のようだった。

「東京では、あまり雪、見ないから。……懐かしいな、こういうの」

千遥の声が少し震えていたのは寒さのせいだけではなかった。志帆も同じように感じていた。会えなかった時間を埋めるには、言葉よりもこの静けさがちょうどよかった。

ふたりはそのまま、何も言わずに並んで座った。公園のベンチに腰掛け、冬の花が静かに咲くのを見ていた。

「そういえば」

千遥がふと、思い出したように口を開いた。

「前にね、霜の結晶をモチーフにした生地を作ったの。和紙に墨を垂らしたみたいな、不思議な柄でさ。志帆に見せたら、きっと気に入ってくれるって思ったんだ。」

「……見たいな、それ」

「今度、送るよ。春になる前にね。」

その言葉に、志帆はうなずいた。まるで、その柄がふたりの思い出を結晶にしたような気がしていた。触れたらすぐに溶けてしまうけれど、確かにそこに咲いた“雪の花”。

やがて、空は完全に夜に変わる。街灯の光が雪に反射して、足元にやわらかな模様を描いていた。志帆はそっと立ち上がる。

「ねえ、またここで会おうよ。雪が降ったら」

「うん。手紙はもう必要ないよね。雪が合図ってことで、いいよね?」

ふたりは笑った。まるで、幼い頃に戻ったみたいに。

白い雪のなかで、柄にもない約束を交わした冬の日。

霜のように儚く、でも確かに心に残る一日だった。

Highlight your values, products, or services

Highlight your values, products, or services

Highlight your values, products, or services

Highlight your values, products, or services

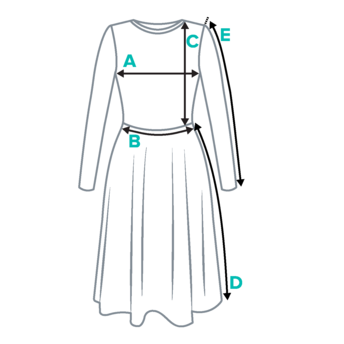

サイズ詳細

霜花(そうか)の日

Collapsible content

描く、という対話から始まる物語

RYOURANの模様は、すべて手描きで生まれます。

紙の上に筆を走らせる時間は、自然や記憶、心の中の風景と静かに向き合う時間。

こうして生まれた色と柄は、誰かの毎日にそっと寄り添い、心をあたためる存在になっていきます。

手で描くこと。それは人と布をつなぐ、静かな対話です。

模様に宿る文化を、暮らしの中へ

色や柄には、その土地の空気や人々の暮らしが織り込まれています。

RYOURANはテキスタイルを通して、顔の見える物語を届けたいと考えています。

ただの“商品”ではなく、誰かの感性や文化とつながる一着。

それを知ったとき、着ること、持つことへの意識が少しずつ変わり始めます。

やさしく、永く、大切にまとう

衣類を丁寧に扱うことは、地球へのやさしさでもあります。

必要なときだけ洗い、手入れをしながら長く着ること。

それは、水やエネルギーの消費を抑え、自然環境を守る小さな選択です。

服と向き合う時間が増えるほどに、暮らしもまた美しく整っていきます。